Die „Aufhöhungsarbeiten auf dem Horster Moor“ sollten beginnen – man kann zumindest nicht ausschließen, dass es genau die Flächen des Horster Moores waren, die man 1919/1920 zur Torfgewinnung abgegraben hatte. Das Versorgungsheim an der Rothenhauschaussee ist in einer Karte von ca. 1910 verzeichnet, östlich davon das Moor.

Die Arbeiten sollten von Erwerbslosen ausgeführt werden, von denen es Ende 1923 in Bergedorf rund 1.000 gegeben hatte (BZ vom 19. Dezember 1923). 90 Personen meldeten sich für diese Arbeit; da aber nur 40 beschäftigt werden konnten, wurde ein Zweischichtenbetrieb mit jeweils 40 Männern eingerichtet, die vier Tage in der Woche jeweils 4 Stunden schufen (BZ vom 12. März 1924).

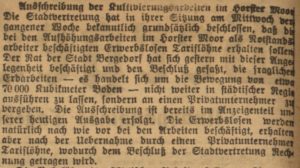

Eigentlich wäre die Arbeitsleistung damit „ohne besondere Vergütung, also zur Abgeltung der … gezahlten Erwerbslosenunterstützung“ zu erbringen gewesen, hatte die BZ am 19. Dezember 1923 geschrieben, doch seien Prämien für höhere Arbeitsleistung möglich, und tatsächlich zahlte Bergedorf Prämien und stellte ein kostenloses Mittagessen (BZ vom 12. März 1924). Das empfand aber der Stadtvertreter Seß (KPD) als Lohndrückerei für Privatbetriebe (BZ vom 29. März 1924). Die SPD-Fraktion beantragte bei der darauffolgenden Sitzung der Stadtvertretung, dass den Arbeitern Tariflöhne gezahlt werden sollten – und alle, auch die Rechten, stimmten dem zu (BZ vom 2. Mai 1924).

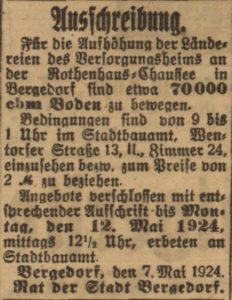

Der Rat der Stadt folgte dem und privatisierte nicht nur das bisher städtische Vorhaben per Ausschreibung (s.o.), sondern machte offenbar auch die Weiterbeschäftigung der bisherigen Arbeiter zur Bedingung. Die Maßnahme war ursprünglich mit 39.000 Mark veranschlagt worden. Die Vergabe erfolgte dann bei 53.960 Mark, weitere 14.000 Mark mussten nachbewilligt werden (BZ vom 26. April, 28. Mai und 30. Dezember 1924).

Die Gesamtkosten betrugen also knapp 70.000 Mark – dafür wurden über Monate Menschen zu Tariflöhnen bezahlt, was über 60.000 Mark ausgemacht haben dürfte. Die ca. 70.000 Kubikmeter Boden waren offenbar ein nur geringfügiger Kostenfaktor. Es ist zu vermuten, dass das Füllmaterial einfach vom städtischen Grund auf der Nordseite der Rothenhauschaussee genommen wurde: jedenfalls verläuft der Geesthang heute sehr viel weiter nördlich als in der Karte von 1910 eingezeichnet.